据说,有1000个读者就有1000个哈姆雷特。作为晚于哈姆雷特200多年出生的陀思妥耶夫斯基至少该有500个读者吧,至少也应该有500个陀思妥耶夫斯基吧。这些人当中不乏著名的有经验的读者,他们都宣称自己深受陀氏影响和启发,从尼采、纪德、毛姆、伍尔夫、纳博科夫、茨威格、卡夫卡、鲁迅到库切,而那些籍籍无名的读者则更不在少数。这些读者形成了共同的形而上激情:陀思妥耶夫斯基帮助他们言说了另一个自己。

1881年作家去世,此后十年他的作品传遍了欧洲,并且在1900年前后传到了东方日本,1930年代陀思妥耶夫斯基作为一个并不十分特殊的作家被中国接纳了。在俄国文学世界化的进程中陀思妥耶夫斯基开疆掠土,功不可没。

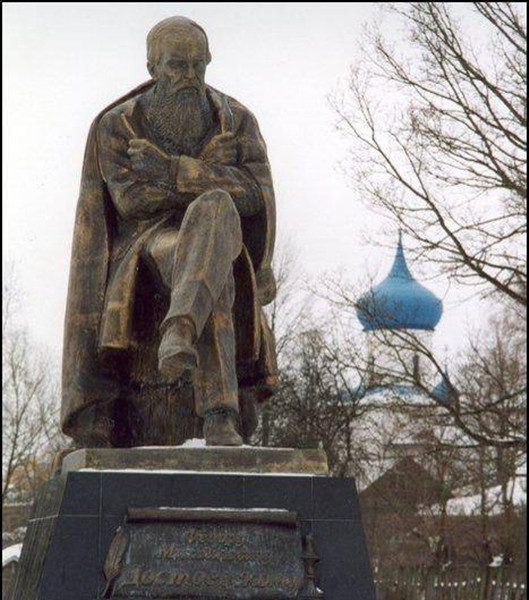

2016年陀思妥耶夫斯基诞辰195周年,同时也是作家最著名的小说《罪与罚》发表150周年(《罪与罚》脱稿于1866年)。相对于生前的窘境,在身后的近200年间他的文学地位、宗教哲学地位远远划过了俄罗斯边界:陀思妥耶夫斯基真正成为文学的幻想或者是思想的神祗。在“陀思妥耶夫斯基研究”转变为“陀学研究”的过程中,相对于心理学、宗教哲学和伦理学维度的研究,对于陀思妥耶夫斯基的文学研究最容易被置于末端,幸好人们及时发现了巴赫金,就像重新发现了陀思妥耶夫斯基一样。而陀氏的札记与书信等非小说文本的不断发掘使得陀思妥耶夫斯基作为思想家的身份愈加高大,这个身份高大到成为一盏明灯,而文学文本几乎变成了这盏明灯下的暗影:每一个时代都从陀思妥耶夫斯基的思想中找到了自己需要的东西。进入21世纪之后,陀思妥耶夫斯基又成为政治哲学领域的一个新的研究对象。有理由相信,再过5年陀思妥耶夫斯基研究者会像这位作家生前的债主一样多。

是的,任凭谁也不能将陀思妥耶夫斯基私有,任凭哪一个人文学科也不能绕过陀思妥耶夫斯基;我们不否认他是一个作家,我们尊重他作为作家的所有才华,可是如今陀思妥耶夫斯基是全世界的了。每一个人都觉得自己是陀思妥耶夫斯基的朋友,尽管他生前很难有持久的朋友。谁愿意和陀思妥耶夫斯基做朋友呢? 他总是不厌其烦地跟你借钱,直到生命的终点。

而不可回避的是,在陀学研究成为显学的过程中,阐释困难、对文学与思想、艺术真实与思想真实挥之不去的混淆与重合研究,耽于思想和宗教的按图索骥式的找寻像青苔一样覆盖了陀思妥耶夫斯基的文学世界。而文学研究经验之外的思想哲学领域新知识和新方法的快速叠加又削弱了文学本身的力量,使得陀思妥耶夫斯基在1980年代以降在他的祖国俄罗斯和在世界各地文化研究中成为最重要的被消费、被消解和被重构的对象。在自我营造的思想领域里,学者们几乎忘记了或者自觉规避了陀思妥耶夫斯基首先是作为一位小说家为人们所阅读与研究的。

不过,管他呢,陀思妥耶夫斯基的墓碑前自然有人来朝圣,亲吻那颗“完整的麦子”或者是一堆“腐烂的麦子”,而每个读者有自己的陀思妥耶夫斯基。读者个人的生活经验严重影响着他们对于文学作品的判断。作家作品对于普通人生活、人格修养产生影响于文学来讲似乎是无心,于读者来讲却是有意。陀思妥耶夫斯基在不同场合害怕读者误以为自己是个说教者、不知羞涩地暴露个人心灵地下室的苦难者,他希望读者有一颗自由的心灵,自然而然地找到属于自己的答案。

那些拥有自由心灵的读者是怎样看待陀思妥耶夫斯基的呢?

流放到西伯利亚之后,监狱花名册里这样描述这位苦役犯:身体健壮、力工,有文化。在这一点上陀思妥耶夫斯基和那些之前凭借官费来到西伯利亚旅行的十二月党人和之后来到的索尔仁尼琴并无二致,他们用干活和力气有效防止了神经错乱。

上午十点钟,晴天时候,总有一长条阳光照在他的右墙上,把门旁的角落里照得雪亮。——拉斯柯尔尼科夫在这样的彼得堡晃荡,贫穷彻底击垮了他。他去过干草市场、科库什金桥,经过塔伊洛夫小巷子,在小巷子的门洞里脸色苍白,害怕遇到讨债人。我记得一次我和好友走出我们住在彼得堡的房子,经过院子,走进门洞的时候,她看见了自己心爱的男子与他的女友挽手经过,我的好友一刹那像拉斯柯尔尼科夫那样脸色煞白,后来她回到房间反复倾听张信哲的歌曲“白月光”。她是一个眼角很开的美丽女孩儿,从俄罗斯回国后我们失去了联系。

听说陀思妥耶夫斯基的后裔今天是彼得堡的一位出租车司机,他在不那么忙的时候就会在陀思妥耶夫斯基故居帮忙赚点小钱,这个工作总是需要点耐心的。大概他的脾气总比陀思妥耶夫斯基要好一些,因为陀思妥耶夫斯基曾经心急火燎地冲到印刷厂的校对员身旁,大声喊道:“每个作者都有自己的语言风格,有自己的语法。我在这里放一个逗号,是因为我需要;我觉得哪儿不该放,我就不想放!”印刷厂老板冲着他的背后小声说:挺有名,可是却是个没用的货。

一个朋友说春节他回到故乡,看到如今萧条的乡村他总是想起陀思妥耶夫斯基的作品。我说陀思妥耶夫斯基很少写乡村,尽管他曾经有机会回到乡下做个有200个农奴的小农场主,可是他想在彼得堡写作办报,他是一个失败的出版人。

大众的对于文学的爱在于我们逃避它的同时还在利用它,虽然我们逃避的正是我们该取悦的:“杀死自己的英雄然后为他哭泣”—这多少代表了大众对于陀思妥耶夫斯基的态度。陀思妥耶夫斯基个人经历本身是一部好的小说,人们唏嘘他的命运,感慨他的病态。我们几乎无一例外地认为陀思妥耶夫斯基的遭遇是命运的赐予—苦役或者癫痫症,都是文本的一部分,只是爱上他的苦难—这话听起来是那么不诚恳。

1879年陀思妥耶夫斯基住在彼得堡弗拉基米尔教堂附近的铁匠胡同里,按照传记作者谢列兹涅夫的描述,彼时的陀思妥耶夫斯基先生瘦弱、驼背、给人的感觉是病的不轻。他的绛色大衣皱巴巴,在暖和的时候他就坐在教堂院子里晒太阳,看着一群小孩子玩。一次一个小男孩儿把沙子一次次“运到”陀思妥耶夫斯基铺展在椅子上的大衣下襟上,当作“蛋糕”。

现在我该怎么办呢—陀思妥耶夫斯基问小男孩儿。

好好坐着,我再去运。—孩子回答。

一阵剧烈的咳嗽使得大衣下襟从椅子上滑了下来,“蛋糕”也滚落下来了。

蛋糕呢?—小男孩儿跑过来问。

全被我吃了,可好吃哩。—陀思妥耶夫斯基回答。

我想知道的是,这个小男孩儿长大以后是否记得那个在教堂院子里晒太阳的老头儿呢。

作者| 田洪敏 上海师范大学

★ 本文首发于“社会科学报”