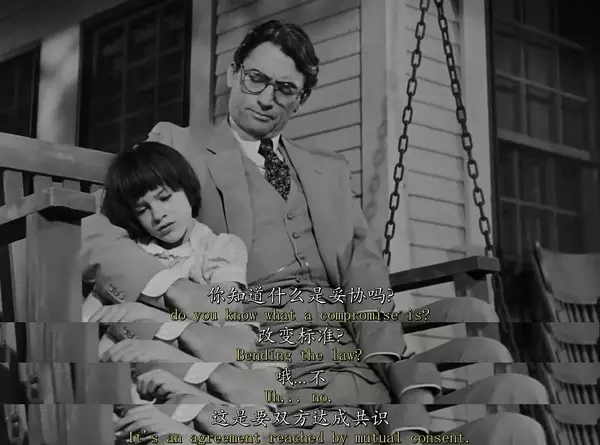

1960年代初,阿拉巴马州的许多年轻父母,给自己的孩子取名Scout。在根据哈珀·李的小说《杀死一只知更鸟》改编的电影中,Scout是个留着短发的假小子,性情而直率,敢想敢言,说话一针见血(Scout的意思就是“侦察”),在班上,她成熟得让老师都震惊,似乎只是为了要学字母表,她才留在教室里。她抱怨说“我爹什么都不做,不去打猎,不玩牌,不钓鱼,不抽烟,不喝酒,他就坐在客厅里读书读报。”小夫妇们在这个名字里托寄了对孩子的期望,也托寄了对自己——未来孩子眼里的自己——的期望。

Scout的父亲Atticus,为蒙冤黑人辩护的正直律师,终究让他的孩子们感到骄傲。Scout就是Atticus的完美翻版,当故事开始不久,女儿从父亲口中学到了“换位思考”这条至关重要的人生教训时,多少读者/观众在心里默默鼓掌。Atticus待两个孩子如同待成人一样,有问必答,有答必诚,每次跟孩子对话,他都视为身教的良机;但他又很清楚孩子毕竟是孩子,当他们犯了错误,不能像对待成人一样去呵斥与惩罚。他一直悬着心,不知这么教育孩子是不是合适。

Atticus为什么不打猎?故事中有解释。伏在松鸡的栖息地,一发散弹枪打得鸡毛满天,在猎人的道德观中这是一种纯技术行为,一种靠智慧来谋生和赚钱的手段,Atticus却不同意。因为别人的无知而利用他们,这是一种罪恶——他告诉孩子们——不管这个“别人”是法理上平等的他人,还是只受自然规则驱遣的畜生。他能做到99%的成年人都做不到的两个字:如一。就像好友毛迪小姐所说,Atticus在家里和在外边是完全一样的;当镇上的一群人将另一群人称为垃圾和败类,Atticus说,那些欺负、利用、剥削垃圾的人,自己就是垃圾。

你活在一个“傻子太多,骗子不够用”的社会里,你看Atticus的道德观,犹如夏虫观冰。作为民权运动、女性运动的结果,美国社会绷紧的那根政治正确之弦,已经发展到“反向歧视”的程度,肤色、婚育与否、年龄、出身等等都在雷区,不慎过问的人可能受到与过错不对等的严重惩罚,但看一看《杀死一只知更鸟》所造的那个道德理想主义的梦,你看到Atticus教育孩子们不能用种族性的语言骂人,你看到他明知胜诉无望,仍然为黑人Tom辩护,说他是一个无辜者,你就会明白,不管时过多久、境迁多少,人性的光辉就是人性的光辉。

美国作家哈波·李

哈珀·李是隐居者。美国好像善产一作成名后就隐居起来的作家,比如《麦田守望者》的作者J.D.塞林格。用善意人的揣测,突然的成功吓怕了他们,他们生怕抛头露脸过多,让追捧他们的大众失望。他们不是政客,身边聚集的人越多越得意,来到的场合层次越高越得意,他们是作家,是知耻的人,他们恐惧人多给自己带来的羞耻感,心想:“天哪,我有这么重要吗?”——他们也恐惧自己出现在众人之中,给更多喜欢自己的读者带去羞耻感:“算了,他/她已经拿自己当明星了。”

2005年的传记电影《卡波特》,已故的菲利普·西摩·霍夫曼出演卡波特,卡瑟琳·基纳出演女一号哈珀·李,来去奔走,总是一副风尘仆仆、心事重重的样子,一起谋杀案的分量压在这个沉默寡言的女人的心上。影片的故事发生在1959年,而卡瑟琳·基纳是以四十多岁的年纪饰演真实年龄不过三十出头的哈珀·李,她压抑而勉强的笑容以及无法遮掩的沧桑感,体现了人们对《知更鸟》的作者应该长什么样子的想象。

▲ 《卡波特》剧照

直到完稿的最后一刻,哈珀·李才给自己选定了这个笔名。Scout就是她自己,Atticus是她本人的父亲,曾经知其不可为而为之地为一桩冤案辩护,是地方上受人尊敬的“乡贤”。乡中必须有贤,如渊中必须有龙一样,一方水土才能康健而富有生机。哈珀·李在《知更鸟》出版后就跟卡波特一起去堪萨斯州调查电影《卡波特》中所述的那起谋杀案,然后她就隐居起来,直到2015年,第二部小说《Go Set a Watchman》的手稿才被送到出版商手上。

有人研究过作家的“第二本书困境”:初试锋芒时他们什么都不会失去,一旦成功,想要再进一步就会患得患失,举步维艰。塞林格在《麦田守望者》后就很少出新作,拉尔夫·埃里森在完成轰动一时的《看不见的人》之后,雄心勃勃地想再写一本更好的小说,结果到死都没完成,留下了两千多页的手稿。哈珀·李也受到第一部小说的束缚,几度尝试新作,几度搁笔,不过,她并不是怕达不到人们的期望,而是总无法过自己这一关。因为,她不能想象自己写一本稍许轻松点的读物;她所中辍的一部小说,也是关于谋杀、司法、正义与良知的。

不接受采访,不出镜,不随便发表文字。除了“第二本书困境”,你还可以从以下事实里找到她隐居的原因:人们不仅以《知更鸟》的标准来要求哈珀·李,更以一位道德良知楷模的标准来看待她——Atticus和Scout这样的父女,难道是一个行为卑污、道德感模糊的人能写出来的?任何公众人物都免不了要被投放到灰色地带,无法自证清白,到时悔之已晚;但是后悔也是奢侈品,既然你已活在一个只求被人知道,不管是好名还是恶名的社会里,你总是踩着耻与非耻的边界,踩得稀烂。

2006年1月底我编译了一条新闻,才知道哈珀·李的个人情况。新闻说,哈珀·李获邀来到阿拉巴马州州立大学,为一次征文大赛颁奖,征文的主题就是“我与《杀死一只知更鸟》”。之前四十多年,哈珀·李就在蒙罗威尔杜门不出,就连《卡波特》上映,和卡波特的昔年友谊重新进入公共视野,她也几乎不闻不问。然而,州立大学的50名获奖者,还有策划这项比赛的两个人(一位是伯明翰律师,另一位是该大学的前掌门),终于打动她出山,用盛大的午宴,迎接这位真正的“乡贤”。

只为孩子们。获奖的学生,有的写了他们在学校自助餐厅里亲睹的种族冲突,有的人写到受北方孩子“地域党”歧视的切身体会。从《知更鸟》所记述的1930年代阿拉巴马到现在,我们的社会起了哪些变化,哪些消失了,哪些依然如故?我们可以做些什么?他们多幸福,心灵被优秀的文学所塑造。

维基百科上记了一件关于哈珀·李的轶事:1966年,弗吉尼亚州里士满的一所中学打算把《知更鸟》列入禁读书目,理由是它属于“非道德文学”。给孩子看的书不能涉及谋杀——用一个低幼乖驯的保护罩把孩子保护起来,这种思路我们是很熟悉的。哈珀·李回信,语多讽刺:“听说这本小说是‘非道德’的,我得好好数数从现在起到1984年还差几年——我可算遇到一个‘双重思考’的好例子了。”她的意思是,“非道德”和“文学”是自相矛盾的:文学怎么可能不道德,又怎么可以不道德?

一个好问题。换一种更直接的问法:你还期望你的道德感被文学所干预,你还期望在文学中看到良知吗?如果你还能感到耻辱,就去想一想Atticus和Scout,想一想哈珀·李,那个生活在不被注意的地方的无法撼动的人。