Individualism,是译成带点道德色彩的“个人主义”,还是更中性的“个体主义”?不管哪种译法,我们都已进入到一个时期内,它的logo就是彻底的individualism,按理,约瑟夫·布罗茨基,这个在苏联度过前半生,在美国度过后半生的文人,应该快要过气了。“individualism,”他写道,“意味着一个人就是他自己,得我行我素,是我们骄傲的财产。但是,实现这一点的可能性微乎其微。”

微乎其微吗?我把脚翘在电脑桌上,左手拿起一角披萨,右手不停地快进着一个悬疑片,微信上弹出一句话:“你俩礼拜没来,退工单还要不要了?”

微乎其微吗?我想,顺手打了两个字:“不要”。

布罗茨基就是不要退工单的。他向我们展示了何谓individualism:上学可以辍学,工作可以辍工,从16岁到22岁,换了十几份工作,其中包括一个翻尸体的活儿。他告诉我们动荡不可怕,关键是把经历过的事情统统看作命运的试炼。在接受沃尔科夫的访谈时,他就说到翻一具老太太的尸体是个什么体会:“她的皮肤蜡黄,又肥又软,突然就开绽了,你的手指头滑进了一层油脂里头。更不要说那个气味了……那是我经受的最大的试炼之一。”

个人(体)主义对他而言是不易获取的东西,需要支付高昂的代价。布罗茨基说,唯一的途径是“文学和私人化的阅读”——这个“唯一”像一片叶子,轻轻遮住了我们看不清楚的他的处境。1972年他离开苏联,带上飞机的唯一的书,是一卷邓恩的诗集;在苏联时他学波兰语和英语,找英语读物非常困难,最后好不容易找到两本诗选,视若珍宝一般。两本书里有他的诗人偶像的照片:哈代、奥登、弗罗斯特,他读上几首就去翻看照片,想象着诗人本人会怎么读,怎样的神态,怎样的声音。

抵达个人(体)主义怎可能只有唯一的道路?但布罗茨基的“唯一”和“微乎其微”,产生于他所拥有的、如今再难重现的经验,稀奇的是,我们很难轻视这种经验,它们不只激励冷战时期的苏联人和其他有类似处境的人,让自由世界的人大开眼界,它们的力量,也不只限于激发年轻人的不满和“天生我才必有用”的自许。现在我们可以任意调出某已故大诗人的原声,说不定还有一个长长的现场视频,我们不再赋予“私人化阅读”以良心对抗威权的意义,我行我素仍然要付出代价,但至少我们学会了忽略这种代价,然而,今天的布罗茨基依然有感染力,让我们很难抵御。

他在散文集《小于一》里屡屡提到,愤怒和怀疑是种怎样的体验。在列宁格勒,布罗茨基家住的公寓和象征主义诗人吉皮乌斯相邻,吉皮乌斯经常推开窗户,冲着街上的革命分子大叫大嚷。斯大林死于1953年,布罗茨基12岁,女老师把学生们叫到一起宣布消息,然后放声大哭,边哭边叫:“都跪下!都跪下!”所有人都开始抽泣,但布罗茨基哭不出来。回到家,他看到母亲也在抽泣,父亲在安慰她,他呆呆地站在那里,直到父亲给他使了个眼色。他立时悟到:我没有任何特定的理由,要为斯大林的死伤悼。

谈论《小于一》的人不计其数,而我想说,我看重的是布氏文章里的骄傲:讽刺也骄傲,愤怒也骄傲,叹息也骄傲。而且,他记下的一个个讽刺的或悲伤的时刻,都以个人的领悟作结,这又提醒我:不公正从不会因你的怨尤而退散,但你的专注,你骄傲的淡漠和一瞬间的领悟,能让不公正的拳头一击落空。

在赫鲁晓夫时代,苏联文艺一度“解冻”,谁想乍暖还寒,当局又很愚蠢地禁印帕斯捷尔纳克的《日瓦戈医生》,文艺界甘当鹰犬,群起攻击这本书,遂使其发酵成一个令苏联颜面扫地的大丑闻,赫鲁晓夫下台后读了书,发现书里根本没有攻击现政权的内容,才懊悔莫及。然而,他做下的蠢事还不止这一件。

布罗茨基在1961年见到了他的偶像阿赫马托娃,当时帕斯捷尔纳克已逝,被禁言十多年的阿娃,是俄语诗歌黄金一代凋零后,令人伤感的“硕果仅存”。阿娃见布罗茨基,大有诸葛识得姜伯约的味道。两年以后,布罗茨基也步入了前辈的辉煌:列宁格勒的克格勃逮捕了他,把他关在克洛索斯监狱,年方23岁,他就被打入另册,因为他“不写对社会有用的作品”。

他的文章给每个读者留下了同样的印象:被捕是极高的荣誉,是对一个还没什么名气的诗人的巨大肯定——不要以为那些人不能欣赏艺术。他用自己的文章,把对自己的审判变成一个重要的文化乃至政治事件:指控他的罪名,有“持有一种对政权有害的世界观”,有“腐化堕落”,有“中学没毕业”,还有“社会寄生虫”。发在《列宁格勒晚报》上的一篇文章告诉读者,布罗茨基曾企图偷一架飞机,他还总是穿紫罗兰色的裤子。

庭审中有很多滑稽的插曲。有个人出来作证说,他儿子中了布罗茨基的毒,辞职不干了,整天嚷嚷着“我是天才”。另一个人说,布罗茨基大逆不道,他写死亡、时间、爱的诗歌鼓吹反苏。布罗茨基当场打断:说说,我哪一首诗反苏了?那老兄当然答不上来。

庭审内容都是被一个名叫弗丽达·维格多洛瓦的女人记录、并传播出去的。她是无助的布罗茨基最重要的帮手。事实上,苏联被禁的好诗人不止一人,但站在被告席上的是布罗茨基,脸上同时挂着吃惊和嘲讽两种表情。阿赫马托娃在 1946年经历过的事,在他身上重演:被从一系列可能的候选人中抽出来承担国家的惩罚。他表现得很出色。

他被判流放五年。这里,我发现了他另一个不衰的楷模力量,即将险恶的待遇看作自我救赎的机会,不管这个待遇是威权者强压下来的,还是无情的生活偶然安排的。流放地点是在北方的白海边上,他以他最擅长的口吻写道:“我喜欢被流放的感觉。”虽然他是个已同化的犹太人,但他的幽默感却是犹太式的,苦中作乐的,他说,他的工作是铲粪肥,而国内的其他人都在铲屎——这让他有了一种归属感,与所有人情同手足之感。

国外很多机构和同行向苏联当局施压,结果,他被减刑,但当他最终被逼出国之前,他在国外仍然只有一个靠得住的友人:美国密歇根大学的俄国文学教授卡尔·普罗菲尔。克格勃给他两条道路:要么跟他们合作,可以在国内出书,要么就滚到国外去。布罗茨基两条路都不选,对方回答:那有你好瞧的。得到这句承诺,他才选择出去。

只能去美国。出国的第一站是奥地利,上飞机时带的东西很少:除了邓恩诗集,还有一套换洗衣物,一瓶伏特加——给奥登的礼物,以及一台大卸八块了的打字机,这是临上飞机前,几个好心的克格勃替他干的。不能不说,每每我觉得权力者退缩、让步、露出心虚一面的时候,它就立刻像挨了掌掴的懦弱男人一样强硬起来,这样,我才知道在诗人和国家持久的博弈中,两边的力量依然悬殊,个人(体)主义,依然是个需要赌上全部身家来博取的东西。

在赫鲁晓夫时代受审,在勃烈日涅夫时代被驱逐。在庭上,布罗茨基尚可与人对话,暴露对方的愚蠢,到被驱逐时,他离开的是一个装聋作哑的巨人。他给勃列日涅夫写去一封信,信里的几句话说得滴水不漏:“我不得不离开俄罗斯,我内心苦涩。我生于斯,长于斯,居住于斯,我灵魂里的一切都得于斯。我一朝不复为苏联公民,我也就不再是俄罗斯诗人。我相信我会回来,诗人总会回来,或以肉身,或由纸上……我们都命定了要走向同一结局:死亡。我,正在写下这几行字的人,会死,你,正在读这些字的人,也会死,我们的作品将会留下,但即使是作品也不会永存,这就是为什么,人不应该打扰别人写他自己的作品。”——总书记没回信,也不知道他是不是读过这封信。

就是在流放归来到出国的这段时间,布罗茨基写出了一大批最优秀的诗篇,原来天生吾才,真的不怕被埋没。唯一欠缺的是身体——在《小于一》里他多次暗示,抗恶需要一个好身体,他自己却没做到。极度的神经质伴随了他一辈子,还有一颗脆弱的心脏,咖啡和香烟这两大嗜好,在1996年生生要了他正当壮年的生命。

布罗茨基的遗孀还健在,六十来岁,她是个有一半意大利血统、一半俄罗斯血统的女记者,但他的前妻——苏联——却死了。在事情过去二十来年后,我依然不觉得,可以把这称为诗人对国家、良心对暴力的胜利。胜利纯属偶然,布罗茨基多次暗示,我们必须与压迫我们的人比拼耐心,我们没有太大把握,但至少可以靠individualism保全自己。

他的文字里始终有坚实的东西在,因为他预计到,很可能要不了多少年,自己的斗争就将因为时过境迁而不值一提,于是,他写下了大量的批评文章,把读者的注意力从“文学抵抗国家”转到文学及语言的崇高价值本身。它一直在那里,你可以总是求助于它。在今天,你可以把“国家”替换为商业,替换为习俗、观念,甚至替换为性别和生活——如果它们约束你、钳制你、宰割你的话。

布罗茨基有只爱猫,名叫密西西比,不叫涅瓦,也不叫阿廖沙、伊凡、卡佳什么的,你可以解读为他的忠诚已转向了“新主子”,但小心被他嗤之以鼻:住在哪里有什么重要呢?诗人唯一的家园是语言。一个国家,再怎样也不等于它的执政党或政府,而等于它的人民。当年托马斯·曼抵达加利福尼亚,有人问他德国文学如何如何,曼说:我在哪里,德国文学就在哪里。布罗茨基也配得上这句话:我在哪里,俄国文学就在哪里。

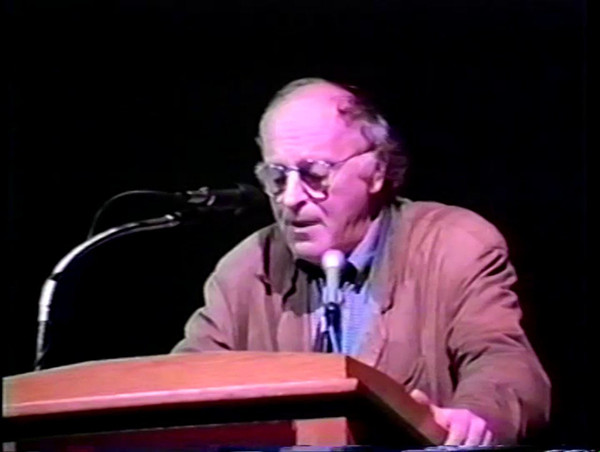

约瑟夫·布罗茨基(Joseph Brodsky,1940~1996) 苏裔美国诗人,散文家。1987年,由于他的作品“超越时空限制,无论在文学上及敏感问题方面,都充分显示出他广阔的思想和浓郁的诗意”,获得诺贝尔文学奖。